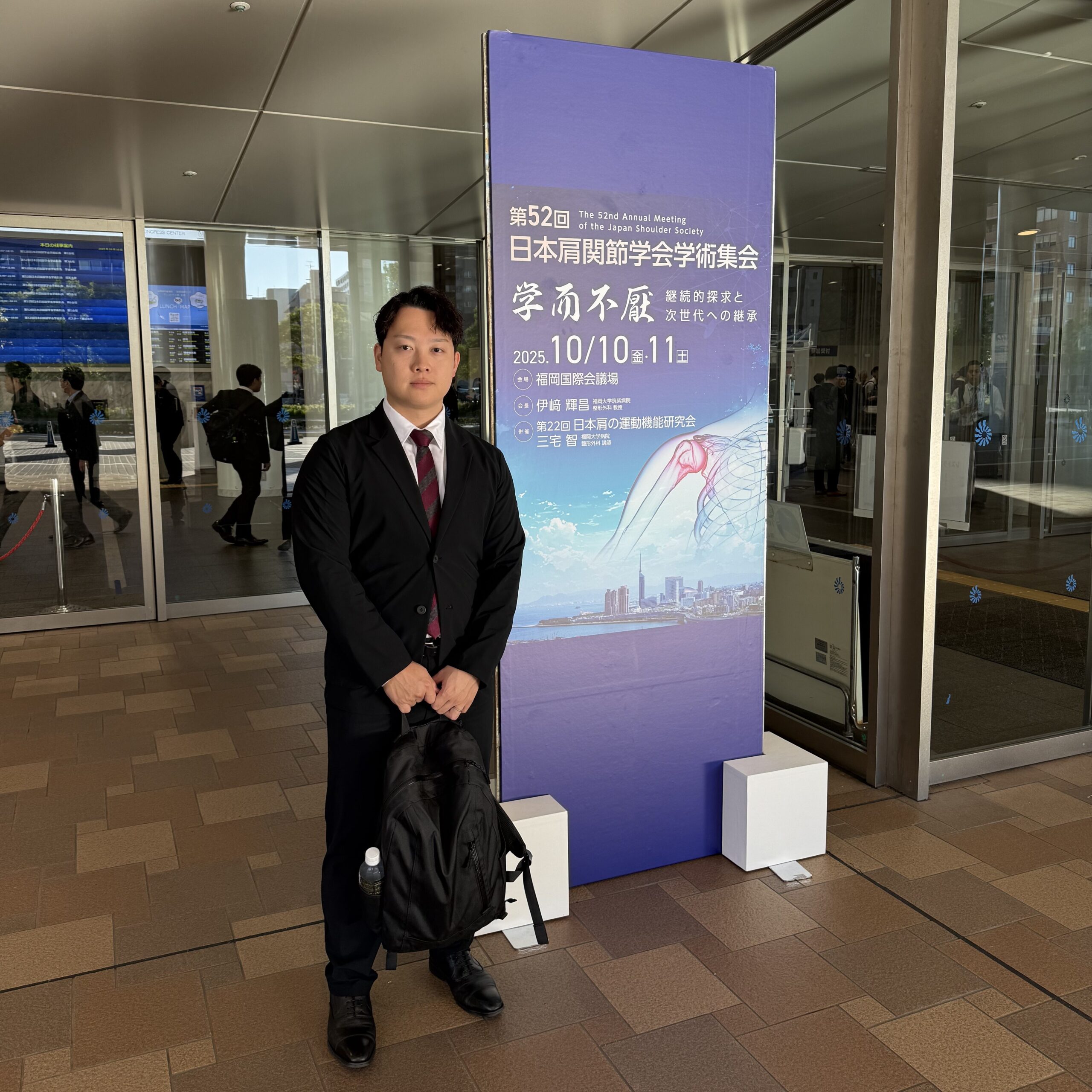

日本肩関節学会学術集会に参加しました

こんにちは、天6整形外科理学療法士の二宮です。

10月10日〜11日に福岡国際会議場にて開催された、第52回日本肩関節学会学術集会(および、併催の第22回日本肩の運動機能研究会)に、私二宮と、当院理学療法士の小林PTが参加してきましたので、今回のコラムでは、これについての簡単なレポートをさせていただきます。

当院では、スタッフの自己研鑽や生涯学習にも力を入れており、今回のような学会参加や、スタッフ主催での治療に関する知識・技術の勉強会の開催、外部の方を招いての勉強会などを実施し、常に学習することを心がけております。

今回はそんな学習状況の一部についてご紹介させていただきます。

今回参加した学会について

私が今回参加したのは、タイトルにもあるように第52回日本肩関節学会学術集会(以降肩学会)と、それに併催の第22回日本肩の運動機能研究会(以降肩の運動機能研究会)です。

どちらも肩についての研究についての発表があることに違いはありませんが、簡単にそれぞれについて説明をすると、肩学会は主に医師による発表で手術や治療手技の研究が主、肩の運動機能研究会については、私のような理学療法士などが主の、手術ではなく運動指導の違いによる結果の違いの検討などの研究が主といった違いがあります。

今回参加した2名は両名とも理学療法士ですので、基本的には肩の運動機能研究会の発表を聞いてきた形になります。

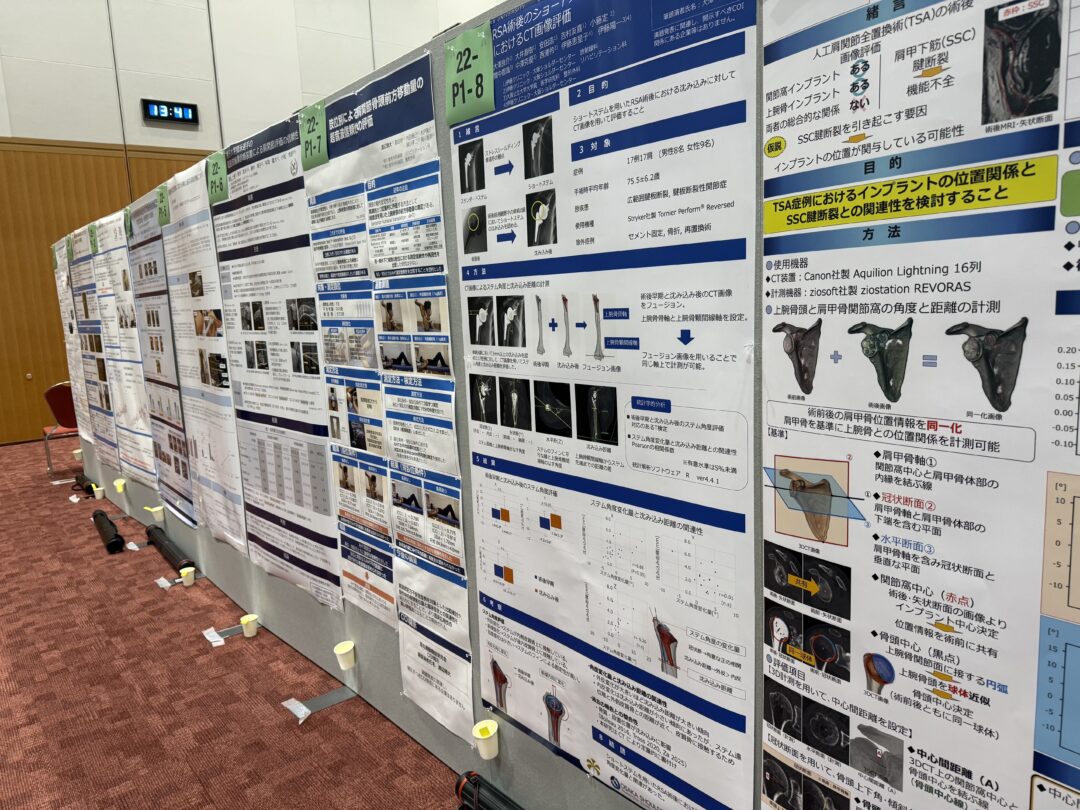

学会の様子①

学会発表には2パターンあり、左写真のようにスクリーンにパワーポイントを表示し、発表者が演題について発表するものと、右図のように会場にポスターが掲示されており、それを自由に閲覧する形のもの(発表者がポスター側にきて、発表をして、閲覧者から質問を受ける時間もあります)があります。

私達は、これらの発表の中から、当院の患者様に多くみられる野球肩などの投球障害についての発表や、最近とくに患者様の数が増えつつある人工肩関節、リバース型人工肩関節についての研究発表、以前から来院数の多い腱板断裂、肩関節周囲炎(五十肩/四十肩/凍結肩)についての発表を中心に聞いてきました。

患者様の治療においてこれまで感じてきたことの再確認や、新たな知見を得ることができ、非常に有益な時間でした。

今後、情報をまとめて、院内にて伝達講習を行い、リハビリスタッフ間での共有も行う予定です。

学会の様子②

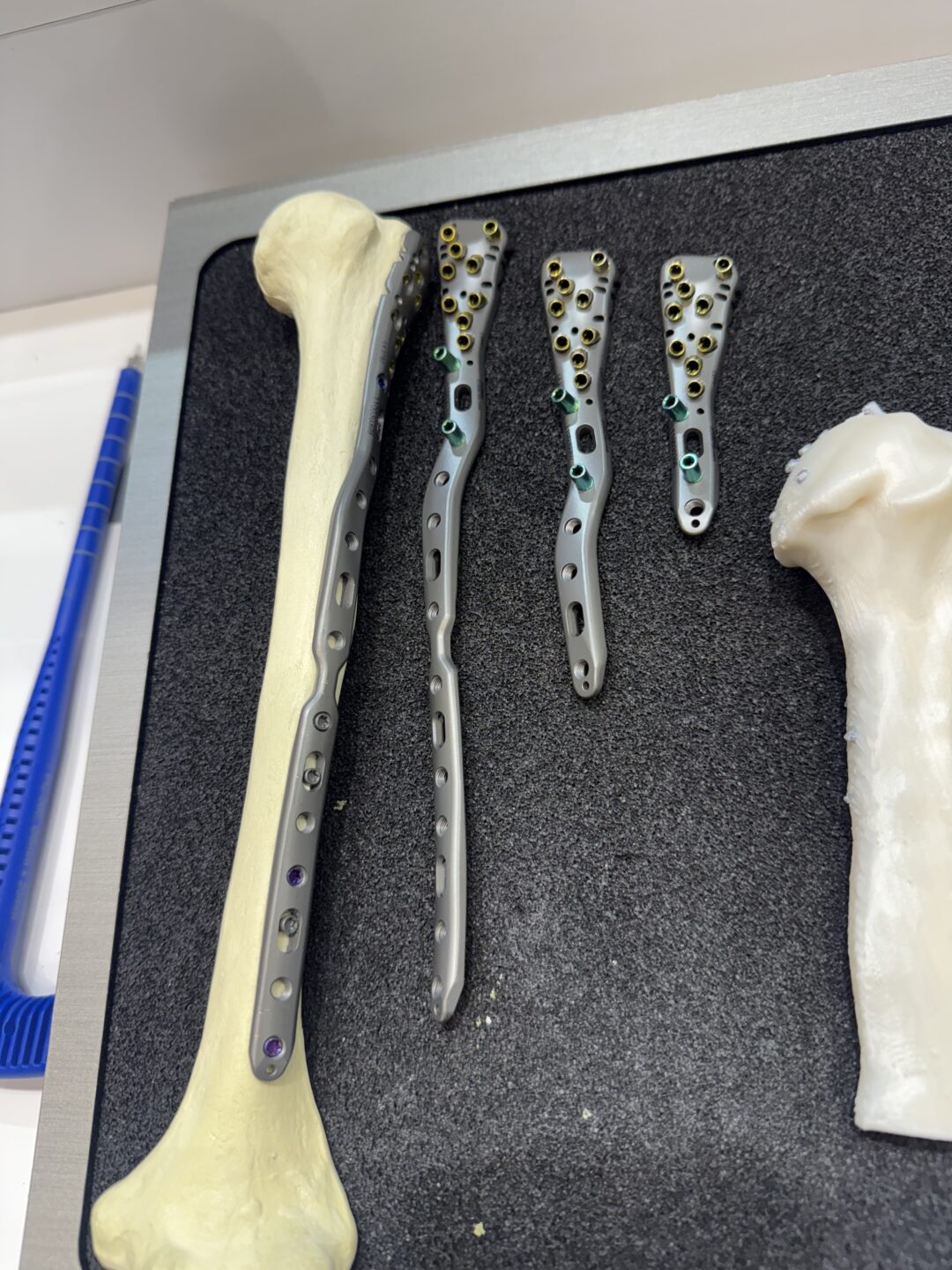

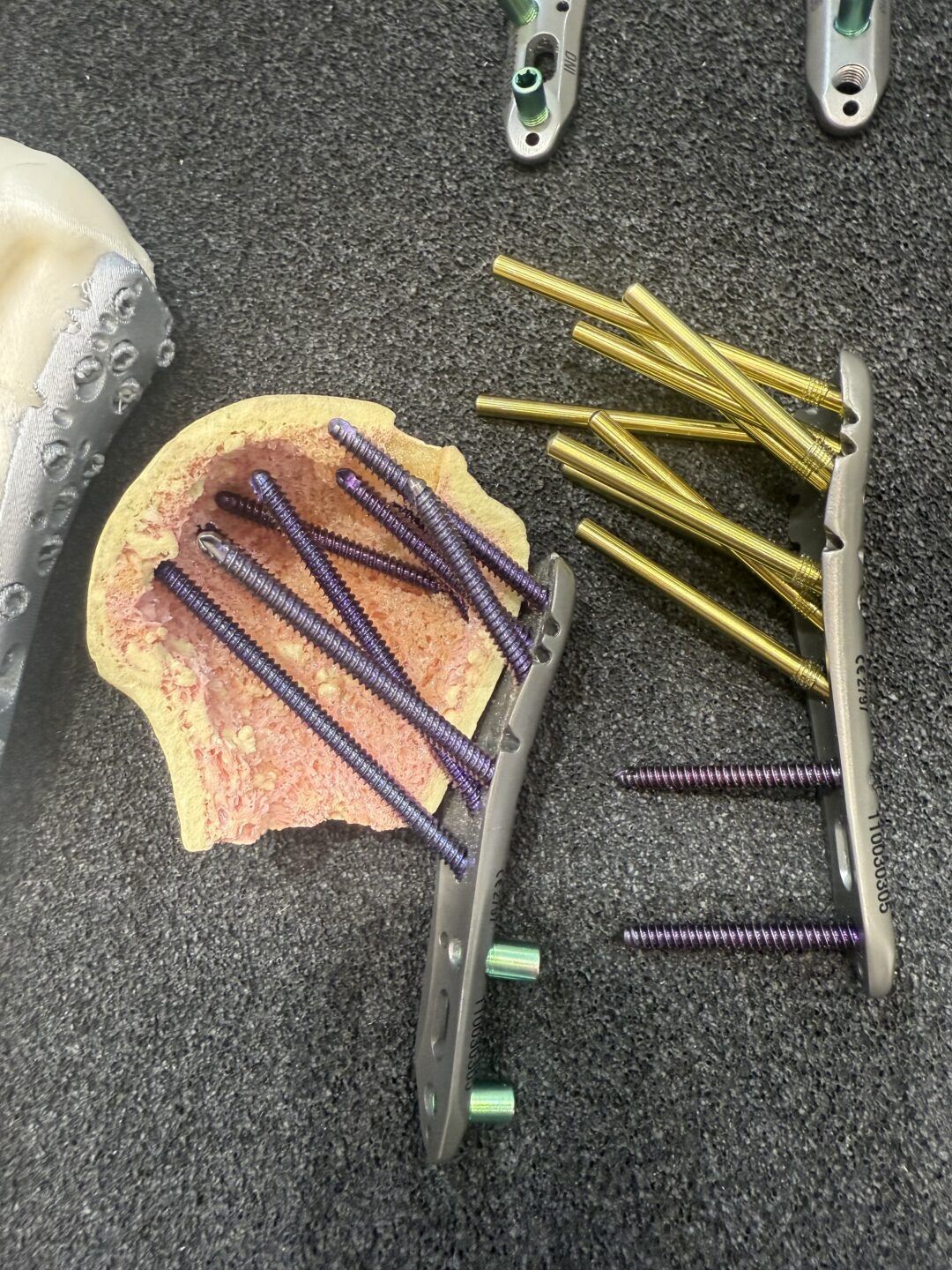

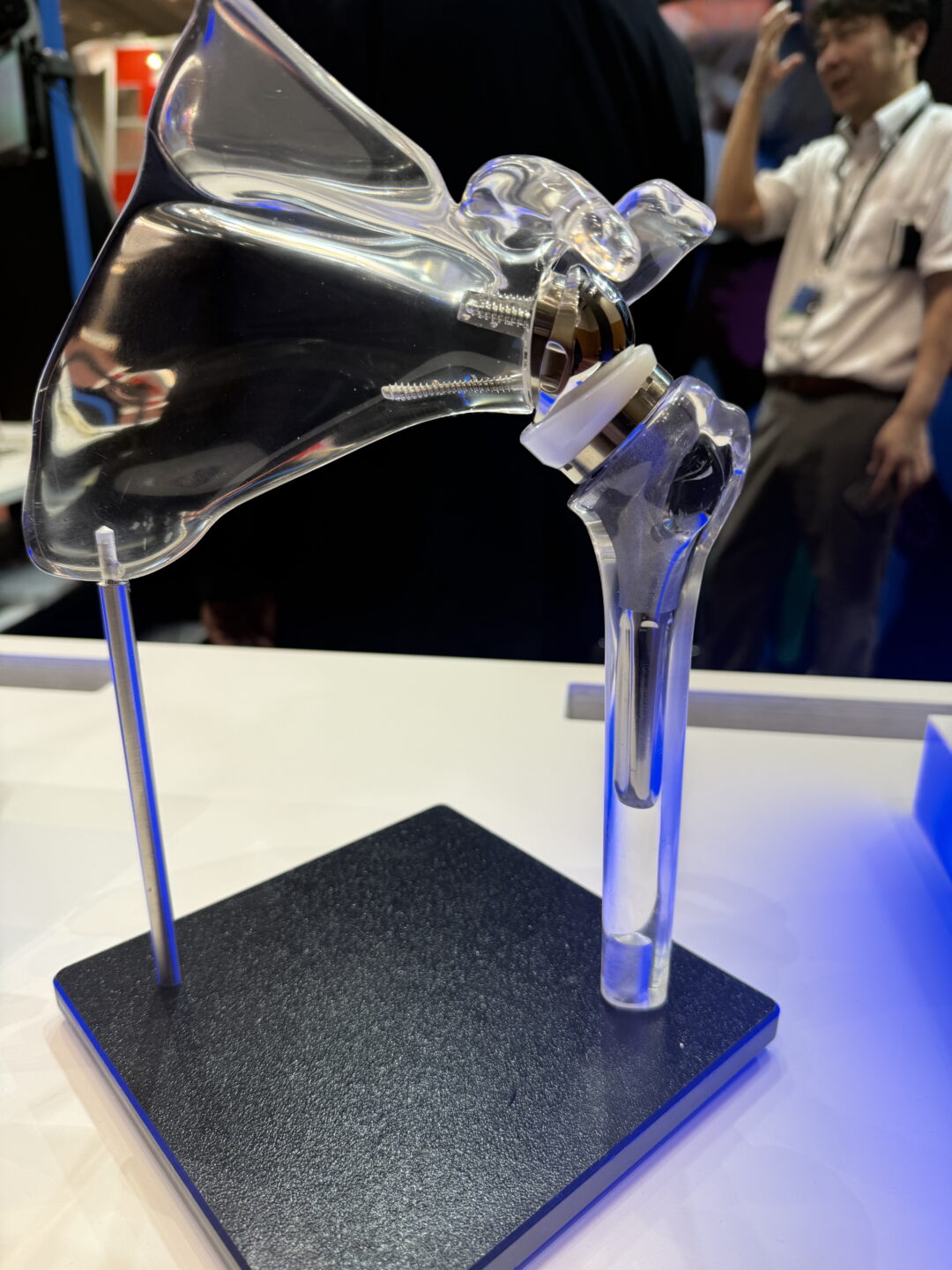

学会には企業展示のスペースがある場合もあるのですが、今回の肩学会は医師も参加する学会という関係で、手術道具や骨折部を固定するプレートやスクリュー、髄内釘の他、人工肩関節の展示などもありました。

僕達理学療法士はレントゲン画像などで患者様の体内に入っている金属の様子を見ることはあっても、実物を目にするのはこのような学会に参加しない限りなかなかみることはないため、非常に興味深くみることができました。

また、当院でもリハビリ通院患者の多いリバース型人工肩関節の展示もありました。

知識として知っているのと、実物に触れるのとではやはり実際の動作のイメージの仕方が変わるのでこういった機会があるのは、とても良い経験になります。

学会の様子③

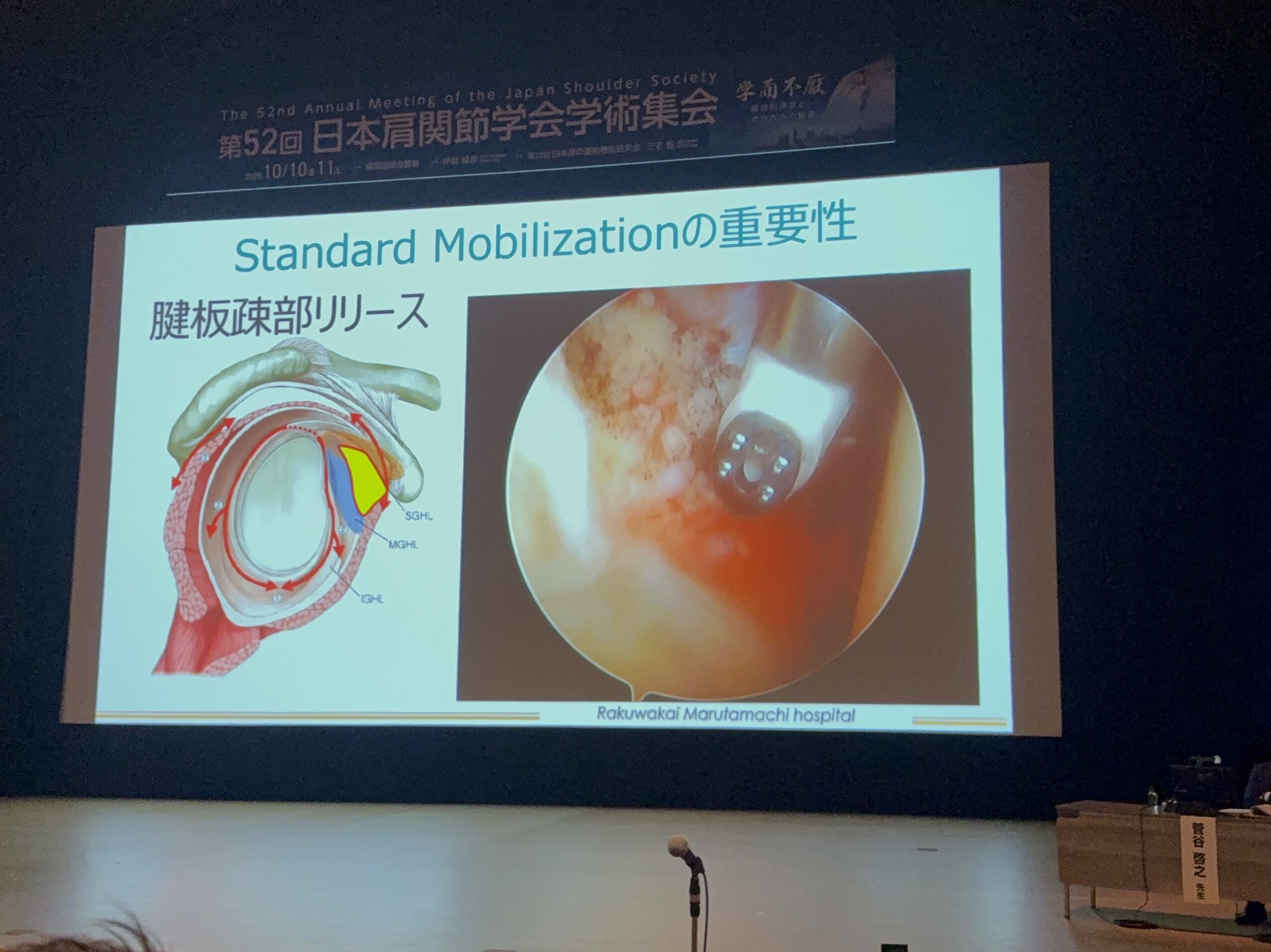

ここまでに紹介したもの以外に、医師による発表やセミナーもいくつか聞いてきました

手術方式などの発表やセミナーが中心でしたので、直接私達理学療法士に関わってくるわけではありませんが、実際の手術方法や手術での注意点を私達が知っておくことで、患者様の生活指導やリハビリの方法の選択などがより的確になります。

実際の内視鏡での映像を見ながらのお話や、人工関節の手術後に起きうる事象などについての話は大変勉強になりました。

まとめ

今回は、第52回日本肩関節学会学術集会(および、併催の第22回日本肩の運動機能研究会)の参加報告と簡単なレポートでした。

当院では理学療法士に限らず、すべてのスタッフが常に学習を常に行っており、今回のような学会参加や、勉強会参加、部内での勉強会の開催などの自己研鑽を積極的に行っております。

当院に来院する予定の患者様やリハビリを受ける予定の患者様は、どうぞ安心してご来院ください。

天神橋筋六丁目、天満、都島、南森町、東淀川区から通いやすいクリニック、天6整形外科では、手術が必要になる前に身体を治す、怪我をしてしまわない身体を作ることをモットーに診療を行っています。

- 積極的に自己研鑽をしている治療スタッフのいる医院を探している

- 意欲的なスタッフにより安心して治療を受けたい

などをお考えの患者様はぜひ当院にご相談ください。

実際に問題が大きくなり、日常生活が困難となる前に受診をすることが、早期に回復するために重要です。簡単なお悩みでも構いません、皆様のご来院をお待ちしております。

TEL

TEL